Depuis un quart de siècle, en France, les peurs s’enracinent, les colères se succèdent, les polémiques s’alimentent entre elles. L’action politique s’est figée.

Au centre de cette dérive se trouve la question identitaire dont la clé est l’essentialisation de l’autre. Depuis plusieurs décennies, la France s’est enfermée dans un débat où islam, laïcité, immigration et sécurité se sont mêlés pour former un récit dominant : celui d’une République menacée de l’intérieur. Ce récit, nourri par la crainte, a brouillé nos valeurs et appauvri la pensée politique. La République s’est durcie, comme la démocratie, laissant le champ libre à la confrontation identitaire.

La logique identitaire s’est cristallisée, comme dans d’autres pays, sur trois assimilations qui produisent une identité essentielle.

L’assimilation de l’islam à l’islamisme d’abord, qui s’est jouée dans les polémiques sur le voile et la laïcité. Ce qui n’était qu’un débat sur la neutralité de l’école est devenu le signe d’un pays qui ne se reconnaît plus, pris dans les surenchères de la police vestimentaire. En transformant la laïcité en ligne de front entre un « nous » républicain et un « eux » perçu comme étranger, la France a glissé d’un principe d’émancipation à un instrument de suspicion. À mesure que la société se diversifiait, la laïcité a perdu sa fonction de pilier de la paix sociale pour devenir une frontière morale, durcie par l’amalgame entre foi et prosélytisme, culture et religion, jusqu’à menacer l’unité du corps républicain. Dans les quartiers et les écoles, l’islam a souvent cessé d’être regardé comme une foi et une spiritualité pour devenir un problème d’ordre public. L’esprit de 1905 s’est affaibli au profit d’un républicanisme défensif. Ce glissement est lourd de sens : il marque le passage d’une laïcité fondée sur la confiance à une laïcité nourrie par la peur. La loi de 1905, pourtant, ne souffre d’aucune ambiguïté : elle établit que la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, tout en assurant à chaque citoyen, croyant ou non, une égale dignité et liberté de conscience et de culte. Essentialisation d’une religion tout entière.

Deuxième assimilation : celle de l’immigration et de la délinquance. De la surreprésentation possible des immigrés et enfants d’immigrés dans les arrestations et condamnations pour délinquance, on tire une conclusion de causalité directe des « cultures » d’origine, qui pourtant n’a aucun sens, n’est étayée par rien d’autre que le raccourci d’une réduction de l’identité à une couleur de peau, une langue ou une religion, et évacue la complexité des facteurs qui déterminent à la fois la délinquance et sa répression. Elle est tellement absurde qu’elle considère comme culture commune tout ce qui est extérieur à la France, du fond de l’Amérique latine à l’Afrique ou à l’Asie. Essentialisation de cultures tout entières.

La troisième assimilation, c’est celle de quartiers populaires largement habités par des populations immigrées ou d’origine immigrée à des territoires hors de la République, aux mains de « barbares » fantasmatiques. Le fait que ces quartiers soient abandonnés par les services publics à la mainmise de groupes criminels du narcotrafic est retenu comme la preuve de leur complicité, alors qu’ils en sont les principales victimes. Essentialisation de territoires entiers.

« L'esprit universaliste, qui faisait de la République une promesse adressée à tous, a cédé la place à un réflexe de protection. La laïcité, au lieu d'unir, est devenue une frontière. »

À partir de 2008, sous l’impact du terrorisme international qui touchait les États-Unis et l’Europe, de la fragilisation sociale liée à la crise économique et du malaise national vis-à-vis de l’Europe après le référendum de 2005, le ton s’est encore durci et a glissé vers la peur : la tentation s’est faite jour d’opposer identité et diversité, ordre et ouverture. C’est la République qui était désormais ciblée, à mots couverts. L’esprit universaliste, qui faisait de la République une promesse adressée à tous, a cédé la place à un réflexe de protection. La laïcité, au lieu d’unir, est devenue une frontière. Le débat sur le foulard, la création d’un ministère de « l’Immigration et de l’Identité nationale », la succession de controverses sur les symboles religieux ont contribué à substituer la méfiance à la confiance. Les médias, dans le flux de l’information continue, ont amplifié chaque tension jusqu’à faire du fait divers une matrice politique. Sous cette tension constante, la politique a perdu son souffle : elle répond à l’urgence plutôt qu’elle ne trace un cap.

À partir de là, le discours sur l’islamisme s’élargit à toutes les différences. L’immigration, la sécurité, la culture, les modes de vie se confondent dans un même récit de menace. La confusion devient système : la peur circule d’un sujet à l’autre. Les débats sur le « séparatisme » ou sur « l’identité nationale » renforcent cette logique. La droite se durcit, l’extrême droite se normalise. Le Rassemblement national, au nom de la laïcité et de la souveraineté, se pare des habits de la défense républicaine, plaçant son parti toujours plus au centre du jeu politique. La peur devient langage commun. À sa suite, de nouvelles chapelles se forment, plus radicales les unes que les autres, à l’instar de Reconquête, et théorisent un affrontement de civilisations. Ce discours trouve un écho dans une société déboussolée, où le déclassement économique est interprété comme un déclin culturel.

Le piège identitaire agit en trois temps, en intensifiant sans cesse le doute existentiel. Il consiste d’abord à faire exister des identités irréductibles en jouant les oppositions des unes avec les autres. C’est une sorte de schisme permanent qui traque les différences et, en définitive, les produit parmi ceux qu’il rejette.

Le piège consiste ensuite à conduire les Français à renier une partie de leur identité en croyant en sauver une autre. C’est l’exclusive identitaire qui introduit un clivage intérieur, en chaque personne, entre l’identité nationale et l’identité républicaine. Elle les rend même incompatibles, jugeant les principes républicains, le droit, l’universalisme, comme des menaces pour l’identité nationale. L’identité républicaine, garante de la coexistence et de l’égale contribution de chacun à la vie de la nation, devient ainsi l’ennemie principale des identitaires de tout poil, qui font de leur identité un projet total dictant les croyances, les coutumes, les paroles, les allégeances. La République est l’ennemie principale des identitaires parce qu’elle est le seul obstacle à leur projet.

Dans un troisième temps, la protection républicaine des différentes identités ayant disparu, les identités, à vif, sont encore plus fortement isolées, malheureuses et menacées. Il ne suffit plus de se sentir une identité nationale, il faut le prouver chaque jour, obéir pour appartenir, perpétuer la guerre contre les différences, rétrécir toujours davantage l’identité nationale au profit exclusif du pouvoir de quelques-uns. Il est alors trop tard pour faire machine arrière.

Il ne suffit pas de l’identifier pour déjouer le piège identitaire. Ce discours joue sur les failles de notre temps : l’insécurité sociale, le déracinement culturel, la perte de repères. Il dresse les uns contre les autres, substituant à l’idée d’un destin commun celle d’une concurrence des souffrances. Il oppose les territoires entre eux, les générations entre elles, les croyances, les modes de vie, jusqu’à faire du voisin un suspect.

Née du culte de la réussite et de la méfiance envers les institutions, la société de l’individu a affaibli les médiations collectives. Syndicats, partis, associations, familles, État : leur déclin a fragilisé le lien social : les passions se fragmentent, chacun se replie sur sa bulle, et ce qui unissait le peuple se dissout dans la somme des solitudes. C’est cette fragilisation qui a rendu la France si poreuse au discours identitaire.

« Sortir du piège identitaire, ce n'est pas seulement corriger une dérive politique : c'est redéfinir le sens du mot France. »

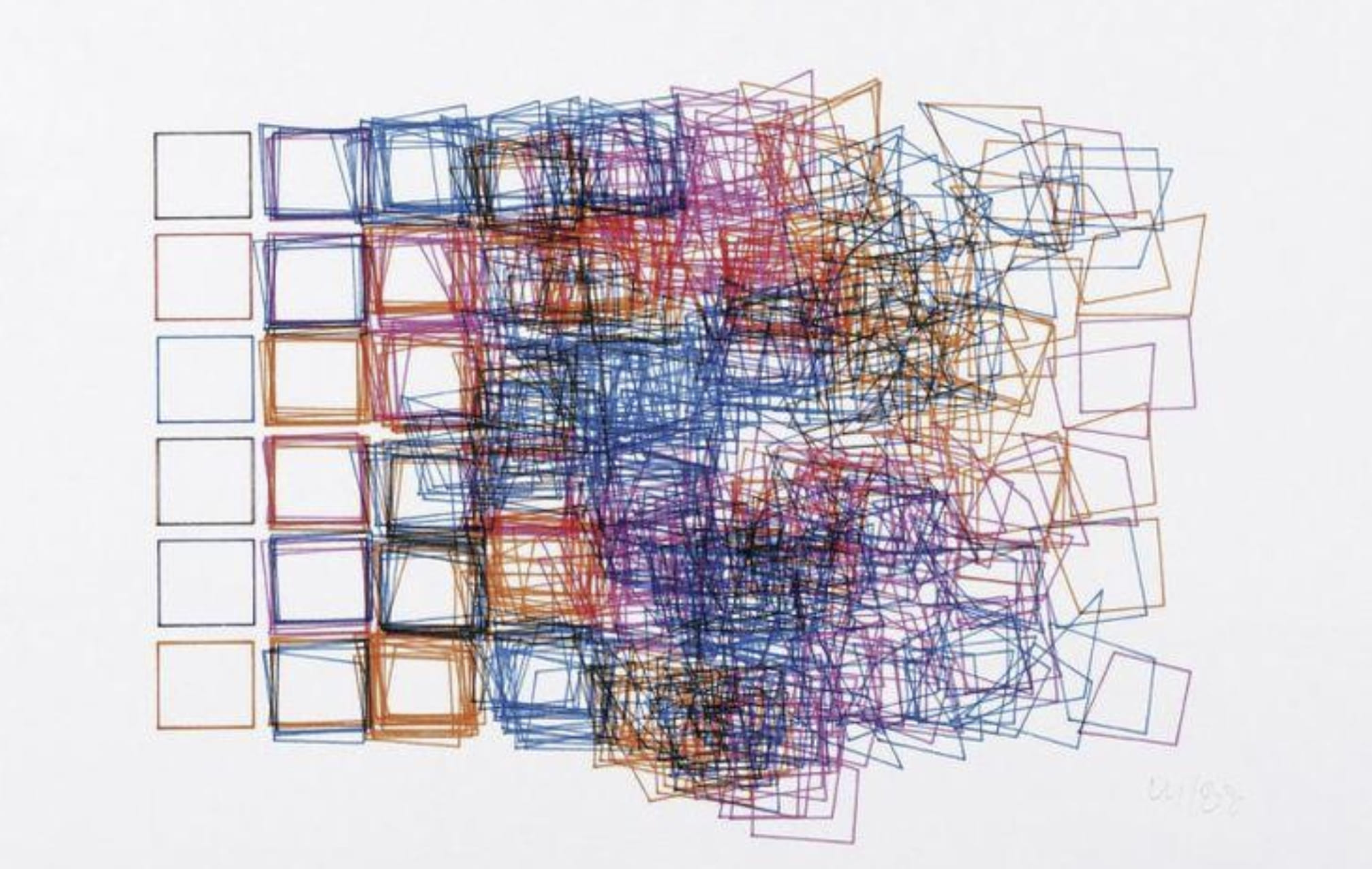

À cette fragilité s’ajoute une autre, plus récente : celle du numérique. Les plateformes, guidées par des algorithmes qui privilégient la réaction sur la réflexion, ont bouleversé notre rapport au vrai et au collectif. L’identité s’y réduit à une image, la valeur d’une vie à sa visibilité.

L’identité sert à justifier la surveillance, la surveillance devient un mode de gouvernement. À chaque nouvelle loi - état d’urgence, antiterroriste, séparatisme - , l’exception se fait norme et le débat réflexe. Le sécuritaire n’est plus une réponse, mais une culture qui légitime la peur au détriment du droit et de la délibération.

Face au poison des dérives identitaire, sécuritaire et autoritaire, la seule issue est de retrouver l’antidote humaniste. Cet antidote, c’est le courage du réel et la confiance dans la parole, la reconstruction d’un espace public fondé sur la vérité et la lenteur, l’indépendance de l’esprit et la fidélité à notre singularité historique. C’est par la justice sociale, par la connaissance, par la culture, par l’ouverture, que la République se réarme.

L’humanisme n’est pas un luxe pour temps de paix : il est notre dernière digue. La fidélité à cette idée-là, celle de croire toujours que l’homme est d’abord une conscience avant d’être une identité, est la condition de notre avenir commun. C’est elle qui nous a sauvés dans nos pires heures ; c’est elle qui peut encore nous sauver de nous-mêmes.

La France s’est trop longtemps regardée dans le miroir de ses peurs. Notre nation, si souvent exemplaire dans la résistance, s’est égarée dans la méfiance. Mais la force d’une nation ne se mesure ni à la peur qu’elle inspire, ni à la colère qu’elle attise, mais à la confiance qu’elle suscite. La République française est née de cette confiance.

Sortir du piège identitaire, ce n’est pas seulement corriger une dérive politique : c’est redéfinir le sens du mot France. Car l’identité française ne s’est jamais réduite à une couleur, à une religion ou à une origine. Elle est un tissage d’histoires, d’accents, de destins. La France est une Babel heureuse, une terre palimpseste qui n’existe que par le dialogue qu’elle entretient avec le monde. Ce que nous appelons « l’universel » n’est pas un dogme exporté, mais une exigence intériorisée : celle de l’égalité des consciences.

La grandeur de la France ne viendra pas de la peur de disparaître, mais du désir de comprendre. Elle renaîtra du courage de dire « nous » à nouveau, d’oser croire que la fraternité est encore possible dans un siècle de fractures. Si la République veut survivre, elle doit redevenir un acte de foi. Foi dans la raison, dans la justice, dans la parole.

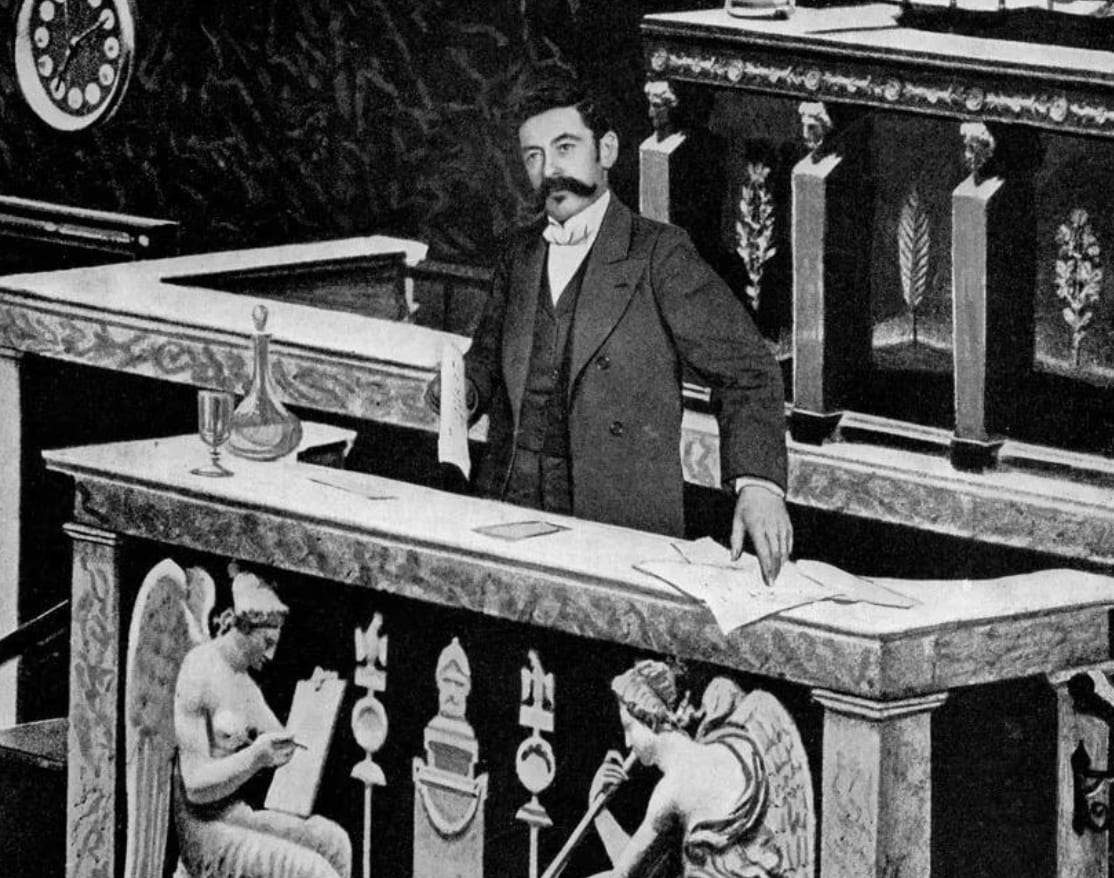

– Dominique de Villepin