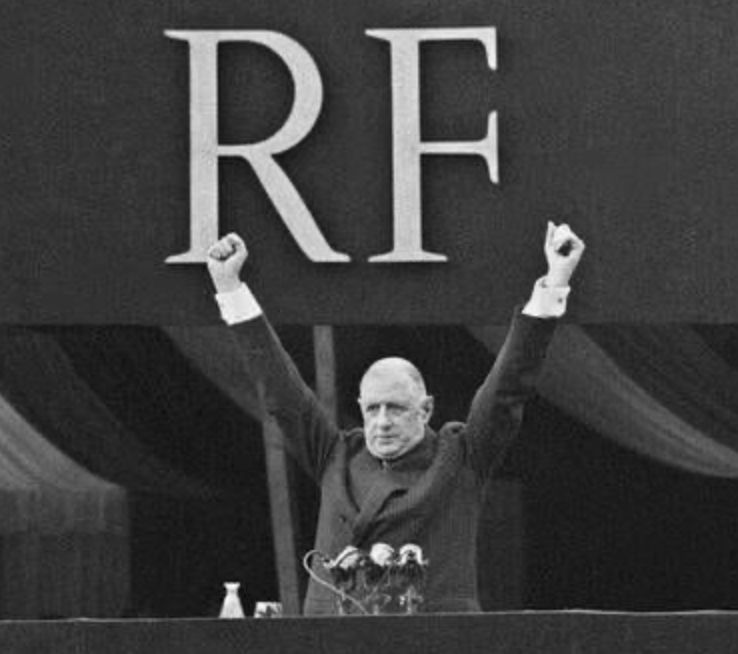

« Toute notre histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé, et des fécondes grandeurs d'une nation libre groupée sous l'égide d'un État fort », concluait le Général de Gaulle dans le Discours de Bayeux. Qui peut longtemps se demander dans laquelle des deux situations nous nous trouvons aujourd’hui ?

Que se passe-t-il ?

Le Président se renferme, devenu sourd à tous les messages que le pays lui adresse. C’est l’Enfermé de l’Élysée, non pas dans une tour d’ivoire, mais dans une tour de craie qui s’effrite chaque minute un peu plus. Peut-être n’est-ce même pas une défaillance personnelle, peut-être est-ce seulement le symptôme du poids écrasant de la fonction présidentielle, point de convergence de toutes les forces politiques en l’absence d’un Parlement capable d’agir.

La classe politique panique. Elle a peur d’être emportée par la tempête et jette par-dessus bord tout ce qu’il y a de ballast, y compris la casquette du capitaine. C’est la phobie des compromis et la trouille des élections. Ce que beaucoup auront retenu de l’intervention du Premier ministre mercredi soir, c’est que cette mystérieuse majorité qui ne voulait pas de la dissolution est constituée de gens qui ont peur pour leur siège. Quel spectacle que des dirigeants du bloc central, tous anciens Premiers ministres dont on espérerait le sang-froid des vieilles troupes, qui enchaînent les reniements, les appels à la démission et les sabordages de dernière heure. Le seul salut, c’est désormais de veiller à ce qu’un autre soit plus détesté que soi-même. Une course à l’abîme.

« Les grands maux et les épreuves que traverse la France sont tous liés à la défaillance centrale de la fonction présidentielle. »

Les citoyens, pendant ce temps, se recroquevillent. La polarisation de l’opinion publique que tout le monde peut constater est en partie un trompe-l’œil. Elle ne concerne qu’une petite fraction, de part et d’autre. Elle est bruyante, violente même. Mais tout le reste du spectre est gagné par l’indifférence ou le mépris. Ils ne s’intéressent plus à la politique. N’écoutent plus les nouvelles. Ne s’énervent même plus. Comme la mer se retire, à l’instant qui précède un raz-de-marée.

Mais après tout, peu importe, se dit-on, si c’est le cirque de quelques-uns. Qu’on fasse abstraction de ces diversions et qu’on s’occupe des vrais problèmes. Au contraire, je tiens que les grands maux et les épreuves que traverse la France n’ont rien de diversions et sont tous liés à la défaillance centrale de la fonction présidentielle.

La République semble se déliter dans un grand chacun pour soi. La nation se divise, se replie en communautés, choisit l’entre-soi et la méfiance réciproque. Les inégalités sociales s’aggravent à nouveau, inversant des décennies d’efforts. On craint pour sa retraite, pour la pérennité de la sécurité sociale, pour l’accès même à un médecin quand on ne va pas bien. Il semble de plus en plus difficile et coûteux de se déplacer et la plus grande des immobilités, c’est bien l’immobilité sociale, ce sentiment que la progression au cours d’une vie, et même de génération en génération, est devenue de plus en plus inatteignable. Seules les promesses électorales les plus tonitruantes semblent alors à la hauteur des défis, même quand on sait qu’elles ne sont jamais appliquées.

« Ce dévoiement de la fonction présidentielle gangrène toute la vie publique du pays. »

Et en vérité, la Nation s’efface parce que l’Etat s’affaisse. Les meilleures propositions politiques se heurtent aujourd’hui au manque de répondant des administrations susceptibles de les mettre en œuvre, en dépit des efforts et du dévouement de leurs agents. L’Etat n’est plus respecté dans les rues, quand nos concitoyens ont l’impression d’une société de plus en plus violente et sauvage, où les délinquants font la loi. L’Etat n’est plus respecté dans les écoles où toute contrainte semble devenue intolérable, faute d’imaginer que l’autorité puisse être légitime. L’Etat n’est plus respecté quand la fraude sociale et fiscale atteint des montants vertigineux. L’Etat est confus et faible parce que le Président de la République est désormais source de confusion et de faiblesse. L’Etat n’est plus respecté quand les déficits s’accumulent année après année en une dette qui menace de faire boule de neige.

Pourquoi l’Etat n’est-il plus respecté ? Parce que la fonction du chef de l’Etat n’est plus respectable, ni même compréhensible. La fonction présidentielle a été dévoyée. Elle est un verrou quand elle doit être une vigie.

La présidence de la République est l’étoile polaire de nos institutions. Elle n’est pas la tête du pouvoir exécutif comme des lectures hâtives ou limitées le souhaitent. Elle est le point d’où procèdent tous les pouvoirs et autorités, le point où s’incarne momentanément la nation, le point d’unité et de fixité dans le vertige du monde. C’est comme cela que le définissait le Général de Gaulle dans le Discours de Bayeux. Comme tous les Hommes d’Etat, il avait une approche plus mystique que systématique des institutions. Sans doute la transmission des mystères a-t-elle fini par se perdre d’alternance en alternance. Mais le président de la République est cet être hybride, guide, arbitre et commandant en chef, celui qui tient en sa main des fragments de chacun des pouvoirs, symboles de l’unité du pouvoir autant que de sa limitation – le droit de grâce d’ordre judiciaire, le droit d’ordonnance législatif dans des circonstances exceptionnelles, et le droit de nomination exécutif, entre autres. Alors, pour paraphraser Jaurès, si nous voulons « rallumer toutes les étoiles », il va falloir commencer par rallumer l’étoile polaire et réinsuffler du sens à la fonction présidentielle.

Il s’agit de rendre de la hauteur à la présidence de la République. Dans le commandant-en-chef, les derniers Présidents semblent n’avoir retenu que le mot chef. Il ne s’agit pas de décider de tout, tout le temps, de trancher dans le vif ; il s’agit de décider en dernier ressort. La pratique présidentielle depuis 2007, c’est comme si le Gouverneur de la Banque de France se croyait guichetier de chaque agence bancaire de France et venait y distribuer des prêts ou des retraits en liquide.

Il s’agit de donner de l’ampleur à la présidence de la République. Ce n’est pas le Conseil de défense, ces enceintes restreintes et contrôlées où doit se confiner le président. Il doit présider la nation, c’est-à-dire guider, inspirer, tracer des perspectives. J’ai la conviction qu’il doit le faire face aux ministres réunis tous les mercredis en Conseil des ministres, mais aussi devant tous les présidents de région, dans un Conseil des territoires pour donner une colonne vertébrale à notre décentralisation et, qui sait, permettre d’avancer peu à peu vers davantage de fédéralisme ; mais encore dans un Conseil des participations devant tous les dirigeants d’entreprise au capital desquelles l’Etat est engagé et de toutes les grandes entreprises dont l’activité dépend aussi de la décision publique ou de la diplomatie économique de la France.

Ce dévoiement de la fonction présidentielle gangrène toute la vie publique du pays. Elle tyrannise jusqu’aux partis politiques, qui furent les creusets du civisme, jadis foyers d’idées et écoles de la Nation. Trop souvent, ils oublient désormais qu’ils sont les serviteurs de la République et non ses usufruitiers. A force de se regarder eux-mêmes, ils ont cessé de regarder le pays. A force de compter leur voix, ils ont perdu leur voix. La politique s’est vidée de son sens, réduite à l’art de durer.

Et c’est peut-être ici le fruit le plus amer de cette dissolution de la fonction présidentielle : avoir transformé la charge suprême en objet de désir personnel. La France souffre d’une maladie élective, où chacun se croit appelé à la présidence. Le pouvoir attire, mais ne rassemble plus. Il fascine, mais n’élève plus. Nous avons confondu la verticalité du symbole avec la vanité des prétendants. Il ne s’agit plus de fabriquer des candidats, mais de forger des convictions.

Alors que faire, maintenant, tout de suite ?

Une démission n’arrangerait rien, elle ne ferait que fragiliser davantage la fonction. Les pays qui s’exercent aux chutes de Présidents savent que cela devient vite un sport national. Qu’on voit ce que cela donne au Pérou ou en Corée du Sud. Le Général de Gaulle avait démissionné, certes, en 1969, mais de sa propre initiative, et en tenant ses promesses après le référendum manqué. Aujourd’hui, il est bien trop tard pour avoir un accès de grandeur. Changer, se changer, voilà ce qu’il reste à faire, prendre la mesure de la charge présidentielle, se relever pour l’occuper, avoir l’humilité de demander aux Françaises et aux Français de l’aider. Avoir l’humilité de renoncer aux erreurs du passé. Avoir l’humilité de se détacher du gouvernement au jour le jour, des ruses politiques et des manœuvres pour occuper sa véritable place. Rebâtir un tant soit peu de confiance. Ce sera un début pour, en 2027, permettre le redressement des institutions et du pays.

En dépit de leurs défauts, de leurs failles et de leurs fatigues, je reste viscéralement attaché à notre Ve République, désormais le régime le plus durable qu’ait connu la France depuis l’Ancien Régime, devant la IIIe République (entre 1875 et la honte du 10 juillet 1940). L’heure n’est pas à une VIe République, mais à la restauration de l’esprit de la Ve. Sans un Président qui préside, l’Etat s’affaisse, la nation se disperse et c’est l’aventure qui occupe le terrain : l’autorité du Président subit la tentation du dévoiement vers l’autoritarisme ; la fermeté de l’Etat se grime en un sécuritarisme non seulement inefficace sur le terrain, mais qui n’a même pas l’intention de donner des résultats, puisque l’insécurité persistante est sa seule légitimation. Et l’identité de la nation, ce « plébiscite de tous les jours » se caricature en un identitarisme d’exclusion.

Ouvrons les yeux : nous n’avons pas besoin d’un roman national, nous avons déjà une Histoire. Nous n’avons pas besoin d’une identité qui soustrait, nous avons déjà une identité qui nous élève et nous augmente, celle de l’humanisme, de l’esprit de tolérance, de la résistance à l’oppression, des Lumières et de la Révolution française. Celle qui fait de nous des nains sur des épaules de géants, comme me l’ont rappelé hier ces minutes de recueillement collectif au Panthéon, lors de l’entrée de l’un des missionnaires de la République, Robert Badinter.

Peut-être le principal de nos maux est-il d’avoir oublié qui nous sommes, d’avoir oublié le sens de notre Histoire, d’avoir oublié l’esprit de nos institutions. Alors souvenons-nous pour aller de l’avant !

– Dominique de Villepin