En 2025, la France est comme embourbée dans le piège identitaire, sécuritaire et autoritaire. La succession des crises, qu’elles soient économiques, sociales, migratoires ou climatiques, nourrit des frustrations profondes et des colères sans exutoire. Dans nos villes comme dans nos campagnes, une partie du pays, et de ses citoyens, se sent enfermée dans son territoire ou dans sa condition. Ce sentiment d’abandon, d’injustice et de relégation s’exprime régulièrement par des bouffées de révolte que notre République, depuis des décennies, peine à comprendre et à prévenir.

« Même imprévisibles, ces flambées n’ont rien d’accidentel. Elles traduisent la fracture persistante entre l’État et une partie de la jeunesse, entre les institutions et ceux qui ne s’y reconnaissent plus. »

Dans une spirale infernale, ces accès de contestation souvent violente engendrent la répression, la stigmatisation et la surenchère, et réciproquement. Comment expliquer autrement le durcissement du maintien de l’ordre en France au cours des dernières années, qui a multiplié les morts et les blessés graves lors de manifestations, à la différence de nos voisins européens, et de la France d’avant, celle qui, du drame de Malik Oussekine à la mort de Rémi Fraisse en 2014, n’avait connu aucun décès dans le cadre du maintien de l’ordre ?

Les émeutes de 2023 l’ont rappelé : même imprévisibles, ces flambées n’ont rien d’accidentel. Elles traduisent la fracture persistante entre l’État et une partie de la jeunesse, entre les institutions et ceux qui ne s’y reconnaissent plus. Elles s’inscrivent dans une longue histoire : celle d’un mal français que l’on n’a jamais su traiter à la racine. Car, parmi les grandes démocraties occidentales, la France et les États-Unis sont presque seules à connaître régulièrement ces explosions urbaines, alors même que les mêmes inégalités existent ailleurs.

Cette spécificité française interroge. Peut-être avons-nous considéré des territoires avant de regarder des populations. Peut-être l’œil de l’État s’est-il accoutumé à ces zonages qui, peu à peu, sont devenus des assignations à résidence sociales et identitaires. Peut-être a-t-il nourri, tout en prétendant la combattre, la logique de ghettoïsation.

« Il me faut cependant le reconnaître aujourd’hui : en reprenant trop rapidement, soucieux de l’unité gouvernementale, des informations erronées venues du ministère de l’Intérieur, nous avons contribué à affaiblir la confiance dans la parole publique, alors qu’il importait d’abord de rétablir la vérité des faits et la justice. »

C’est dans ce contexte qu’il faut relire les événements de 2005, qui ne furent pas un accident, mais une étape dans un processus qui se poursuit encore aujourd’hui. Ce fut peut-être l’une des dernières tentatives de fonder le maintien de l’ordre sur une priorité absolue : la protection de la vie, celle des manifestants comme celle des forces de l’ordre. L’état d’urgence avait alors été décrété dans cette logique, et il fut un succès au milieu de tant de drames, grâce au professionnalisme et au dévouement des forces de l’ordre. Ces événements furent également à l’origine de la loi pour l’égalité des chances, qui n’a malheureusement pas su répondre à toutes les attentes.

Mais il faut revenir sur les faits de ces jours tragiques.

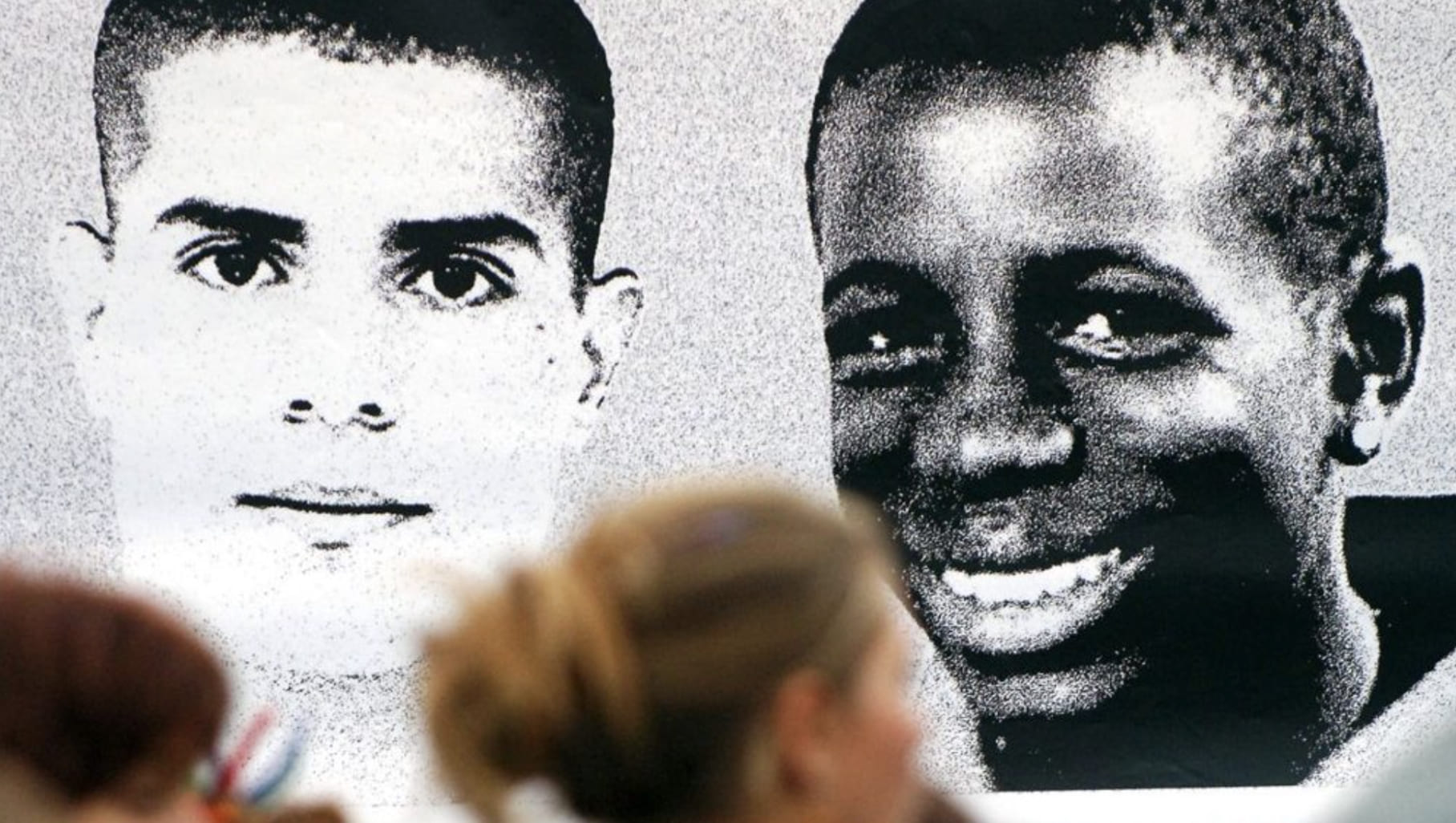

Le 27 octobre 2005, Zyed Benna et Bouna Traoré perdaient la vie dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois, où ils s’étaient réfugiés pour échapper à un contrôle de police. Leur ami, Muhittin Altun, grièvement blessé, en réchappa de justesse. Cette tragédie fut le déclencheur d’un embrasement national. Dès le lendemain, l’émotion se transforma en colère. À Clichy-sous-Bois, les premières voitures brûlèrent. Le 30 octobre, une grenade lacrymogène fut tirée près de la mosquée Bilal, en plein Ramadan, au moment de la rupture du jeûne. La rumeur d’une attaque contre un lieu de culte se répandit, et le drame local devint un séisme moral national, gagnant progressivement toutes les banlieues, partout où le sentiment d’une République absente semblait criant.

À Montfermeil, Aulnay, Saint-Denis, Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, la France entière vit brûler ses banlieues. Ces flammes ne disaient pas seulement la colère : elles révélaient une fracture ancienne, opposant la République et une partie de sa jeunesse, confrontant le discours d’égalité à la réalité du quotidien.

Aujourd’hui, vingt ans après, je me souviens de ces visages qui restent gravés dans ma mémoire et guident encore mon engagement. Je me souviens de l’urgence, de l’émotion, et de cette tension que je n’avais jamais vécue aussi durement : entre l’implacable responsabilité du pouvoir et l’exigence d’humanité, entre la peur de l’irréparable et le devoir d’agir. Voilà vingt ans que j’essaie de comprendre ce qui génère de telles fractures et conduit à de tels drames. Et je me rends compte, avec une grande inquiétude, que nous persévérons toujours dans le déni et l’abandon.

Ces événements ne sont pas nés du hasard. Ils s’inscrivaient déjà dans une longue chaîne. En 1981 puis en 1983, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, les émeutes nées du sentiment de rejet avaient conduit à la grande Marche pour l’égalité et contre le racisme, révélant la réalité crue d’une génération issue de l’immigration, française par la loi et souvent par le cœur. Il en fut de même en 1990 à Vaulx-en-Velin, en 2005 à Clichy-sous-Bois, en 2023 dans toute la France. Partout, la même mécanique : une mort tragique, un sentiment d’injustice, une colère accumulée d’humiliations, et l’impression, pour beaucoup, que leur vie compte moins que celle des autres.

En 2005, la tension était extrême. Certains propos publics — le Kärcher, les “racailles” — ont pu blesser, attisant le ressentiment, comme si la République réduisait une partie de ses enfants à un problème à résoudre. Pourtant, dans cette période, l’État a tenu. Le ministère de l’Intérieur, sous l’autorité de Nicolas Sarkozy, fut sur tous les fronts : forces de l’ordre mobilisées, commandement maintenu, retour progressif au calme. Nous différions certes sur les mots, sur la méthode, et plus encore sur la conception de l’autorité, mais nous servions la même exigence : que la République tienne debout, qu’elle protège tous ses enfants.

Il me faut cependant le reconnaître aujourd’hui : en reprenant trop rapidement, soucieux de l’unité gouvernementale, des informations erronées venues du ministère de l’Intérieur, nous avons contribué à affaiblir la confiance dans la parole publique, alors qu’il importait d’abord de rétablir la vérité des faits et la justice. C’est pourquoi j’ai reçu les familles des victimes à Matignon, en présence de Nicolas Sarkozy, et que je me suis engagé à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.

Jamais la solitude du pouvoir ne m’avait paru si crue. Premier ministre, je me retrouvais devant une responsabilité immense : restaurer l’ordre sans abîmer davantage le lien social. Il fallait tenir une ligne difficile, un équilibre fragile : la main ferme et la main tendue. Je me souviens de ces nuits sans sommeil, où chaque décision pesait du poids d’une vie.

Il fallait éviter que la peur n’emporte la raison. C’est dans cet esprit que j’ai décidé, en accord avec le président Jacques Chirac, de recourir à la loi de 1955 sur l’état d’urgence, pour une durée limitée et sur un périmètre restreint à quelques départements particulièrement touchés.

Ce choix ne fut pas un réflexe sécuritaire, mais un acte de protection républicaine, destiné à endiguer la spirale de la violence tout en permettant le retour au dialogue. J’ai voulu signifier ainsi une mobilisation exceptionnelle de l’État. Il fallait prévenir les dérapages possibles, éviter que la violence n’emporte tout, protéger à la fois les jeunes, parfois très jeunes, livrés à la rue, et les forces de l’ordre, bien souvent épuisées. Face à l’ivresse de la violence et au tumulte médiatique, il fallait calmer les esprits et créer les conditions d’un sursaut nécessaire de part et d’autre. La force de l’État - et je m’y astreins vingt ans plus tard - ne doit jamais s’exercer contre, mais pour la protection de tous. Ce n’est pas la démonstration d’autorité qui sauve une Nation, c’est la justice exercée avec autorité et dans un souci constant d’égalité.

« Aujourd’hui, il nous revient de tirer les leçons de ces drames. Les émeutes de 2005 ont révélé une France à deux vitesses : d’un côté, des territoires où la République continue de s’incarner ; de l’autre, des zones où elle n’est plus qu’un mot, un concept, une idée abstraite, et trop souvent, une contrainte. »

Derrière les images de chaos, il y eut aussi le courage : celui des forces de l’ordre, engagées jour et nuit dans des conditions extrêmes ; celui des maires, des associations, des éducateurs, des médiateurs, des responsables religieux, qui ont maintenu le lien et empêché l’effondrement. Cette chaîne humaine, faite de discipline et de solidarité, fut la digue qui empêcha la République de céder.

Mais au-delà de la crise, restait la question essentielle : comment reconstruire la confiance ? Comment faire de la promesse républicaine autre chose qu’un mot ?

Le plan national pour l’égalité des chances, élaboré avec Jean-Louis Borloo et Gérard Larcher, visait à répondre à ces défis : emploi, éducation, logement, dignité. Ses résultats furent limités, mais il portait une conviction qui demeure : la réponse ne peut être seulement sécuritaire. Elle doit aussi être sociale, éducative et économique - c’est-à-dire globale.

Vingt ans après, les mêmes fractures demeurent. Ce n’est pas le manque de moyens qui fait défaut, mais la vision d’ensemble, la constance et la cohérence. En 2018, les Gilets jaunes ont exprimé une autre révolte, différente dans sa forme, mais semblable dans son ressort : le sentiment d’abandon. Et en 2023, après la mort du jeune Nahel, la France a connu un nouvel embrasement. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, c’est que la République n’a pas su réparer son contrat politique et social.

Aujourd’hui, il nous revient de tirer les leçons de ces drames. Les émeutes de 2005 ont révélé une France à deux vitesses : d’un côté, des territoires où la République continue de s’incarner ; de l’autre, des zones où elle n’est plus qu’un mot, un concept, une idée abstraite, et trop souvent, une contrainte. Dans certains quartiers, les services publics reculent, la police n’est plus un visage de confiance mais un vecteur de crainte, l’école ne tient plus sa promesse, et la loi du plus fort ressurgit lorsque l’État s’affaiblit.

C’est une fracture politique, morale et existentielle, qu’il nous faut affronter en face, car elle mesure la distance entre la République proclamée et la République vécue. Nous devons prendre conscience - et d’abord les plus fervents républicains d’entre nous - que l’universalisme issu des Lumières n’est qu’une belle idée s’il ne s’accompagne pas d’actes. Une République qui ne protège plus est une République qui ment. La loi et l’uniforme ne sont rien lorsque le pacte social est rompu. Le drame de Zyed et Bouna, c’est le drame d’une jeunesse française qui ne demandait qu’à être reconnue et respectée comme telle.

« J’étais Premier ministre depuis cinq mois lorsque deux enfants de France sont morts, victimes de la ségrégation et de l’abandon de la République. Depuis ce jour, j’ai acquis la conviction que l’équilibre de la Nation ne peut naître que de la vérité, parce qu’elle seule garantit la justice. »

Il est essentiel de restaurer la confiance dans la parole publique. Parce qu’un pays ne meurt pas de ses crises, mais de ses mensonges et de ses renoncements. La vérité n’est pas un risque politique : elle est la condition même de l’exercice démocratique. À l’heure d’écrire ces lignes, je le fais en conscience des responsabilités qui furent les miennes. J’étais Premier ministre depuis cinq mois lorsque deux enfants de France sont morts, victimes de la ségrégation et de l’abandon de la République. Depuis ce jour, j’ai acquis la conviction que l’équilibre de la Nation ne peut naître que de la vérité, parce qu’elle seule garantit la justice.

La vérité est la plus difficile des vertus, car elle nous met, individuellement et collectivement, face à nos contradictions, à nos craintes, à nos erreurs. La République doit se réconcilier avec elle-même. Elle doit redécouvrir sa mission première : unir, protéger, émanciper. Non pas en opposant l’ordre et la justice, mais en les réconciliant. La fermeté ne vaut que si elle s’exerce dans la dignité ; l’autorité n’est légitime que si elle est au service du droit et des citoyens. La vérité est la puissance morale du sursaut.

En 2025, la leçon de 2005 demeure brûlante. La France a besoin d’un État qui protège, d’une école qui élève, d’une justice qui répare, d’une police qui rassure, et d’une parole publique qui rassemble. C’est à ce prix, vingt ans après Zyed et Bouna, que nous pourrons redonner un sens concret à la promesse républicaine : liberté, égalité, fraternité.

– Dominique de Villepin